Ces dernières années n’ont pas été un long fleuve tranquille pour le gouvernement marocain, lequel, grâce à la maîtrise des politiques publiques, a assuré le maintien d’une stabilité macroéconomique globale remarquable, tout en préservant les équilibres monétaires et de finances publiques qui la sous-tendent. À côté, l’Égypte et la Tunisie ne se sortent pas de crises économiques et financières, que ces chocs, partagés pour la plupart, ne font qu’irriguer. L’Algérie s’enlise dans un modèle étatique de rente qui s’essouffle et la Libye n’a pas fini de résoudre sa transition politique post-printemps arabe.

Le chômage : coût de la stabilité ?

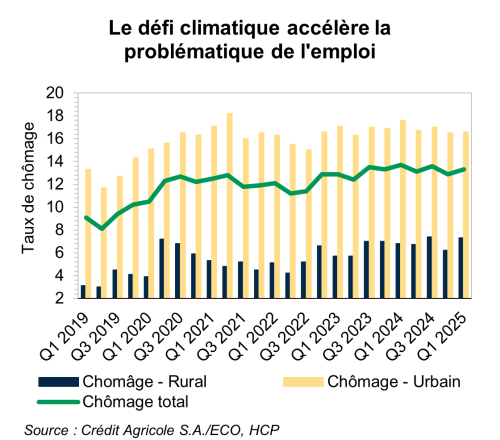

Le Maroc est imprégné d’une culture de la stabilité qui, au-delà des événements et chocs récents, semble enracinée dans un ADN plus ancien, et probablement liée à sa structure politique et à l’attachement à la monarchie. Cependant, devant une économie qui ralentit, il est devenu légitime de se demander si l’attachement à la stabilité, gage de confiance pour les investisseurs, ne s’est pas progressivement positionné comme une forme d’entrave au dynamisme économique. La croissance, de 4,3% en moyenne sur la période 2004-2014, s’est essoufflée pour s’établir à 2,5% sur la période 2015-2024 – comme si l’immobilisme était le prix de la stabilité1. Or, il semble que le pays arrive à un croisement où il devient difficile de maintenir ce compromis. Dans son dernier rapport de suivi de la situation économique du Maroc2, la Banque mondiale fait un constat : la croissance économique ne permet pas de créer suffisamment d’emplois. Selon l’institution, « au cours de la dernière décennie, la population en âge de travailler a augmenté de plus de 10%, tandis que l’emploi n’a progressé que de 1,5% ». Ainsi, le chômage a atteint des records, à 13,3% en 2024, contre 13% l’année précédente.

Bien sûr, les différents chocs ces dernières années ont amplifié les pressions. En particulier, le stress hydrique y participe largement puisque le secteur agricole détruit plus rapidement les emplois que les autres secteurs n’en produisent en zones urbaines. Mais ce n’est, en fait, qu’un accélérateur d’un problème structurel de fond, auquel s’ajoutent l’amélioration de la productivité du secteur agricole, qui diminue son intensité en main-d’œuvre, et la transition de l’économie vers les services.

Vers un nouvel élan ?

Pourtant, dernièrement, on sent que quelque chose bouge, les plaques tectoniques s’agitent. Le plan de réformes du gouvernement, le Nouveau Modèle de Développement3 lancé en 2021, est fondé sur un diagnostic lucide qui met en lumière les blocages institutionnels qui doivent être défaits et les réformes nécessaires pour desserrer les nœuds qui contraignent la croissance. Alors, au fond, le rapport de la Banque mondiale, concentré sur les réformes du climat des affaires, est rassurant, car il est globalement aligné sur ce que le plan de réformes cible (l’environnement réglementaire, l’incitation à la formalisation de l’économie, les barrières à la concurrence, les défis de l’éducation, l’efficacité des services publics…). Et les premiers résultats se font sentir. L’économie se tourne résolument vers l’export – sur la période 2021-2024, les exportations de biens et services ont compté en moyenne pour 41% du PIB, contre 33,5% sur la période 2016-2020. C’est le signe d’un pays qui a pris conscience de ses atouts géoéconomiques dans un contexte de réorganisation des chaînes de production mondiales. Bien sûr, cela l’expose encore davantage à la croissance européenne sur des secteurs particulièrement cycliques (l’automobile, l’aéronautique, les composants électroniques, le tourisme), mais aussi sur des secteurs stratégiques (car le réservoir de phosphate qu’est le Maroc est une des clés de la sécurité alimentaire mondiale). Pourtant, cela ne produit pas encore d’effets sur le chômage. Alors, comment répondre au défi à court/moyen-terme ?

Quand les intérêts économiques et le féminisme se croisent

En y regardant de plus près, on perçoit qu’il n’y pas que sur la segmentation urbain/rural que les chiffres du chômage divergent. De plus en plus, le chômage des femmes pèse sur la dynamique globale.

Par ailleurs, une tendance soulignée par la Banque mondiale est plus étonnante : alors que les indicateurs de développement ont progressé au Maroc – et notamment la réduction du taux de fertilité et l’éducation des femmes, leur part sur le marché du travail a chuté de 30% en 1999 à 19% en 2024 ! C’est un des niveaux les plus bas au monde. Il est donc évident que cibler la problématique du travail des femmes est une des clés les plus efficaces pour traiter celle de la croissance stagnante et du chômage au Maroc.

Là encore, la transition économique et le stress hydrique viennent amplifier ce défi structurel, car l’agriculture est de loin le secteur qui emploie le plus de femmes. Ainsi, la destruction de leurs emplois dans ce secteur se compense encore plus difficilement par des emplois urbains, où les femmes souffrent davantage de ségrégation sectorielle, de conditions de travail incompatibles avec la responsabilité parentale, mais aussi de normes sociales autour du rôle des genres. Ce dernier élément est particulièrement intéressant, car si on retrouve dans l’étude de la Banque mondiale des recommandations habituelles – la démocratisation des solutions de garde, une adaptation des horaires et des modalités de travail, par exemple – elle propose aussi un avant-goût d’une étude à paraître sur l’impact des normes sociales de genre sur le travail des femmes au Maroc.

Femmes, on vous aime

À paraître donc, une étude proposant des données empiriques qui quantifient l’impact des normes sociales sur les contraintes structurelles à l’emploi des femmes au Maroc, par des méthodes d’enquêtes. Et puisque les chiffres sont tangibles et les études économiques d’une telle institution respectées, on ne résiste pas à l’envie de vous donner quelques premiers résultats édifiants. D’abord, mesdames, nous avons des alliés : 81% des personnes interrogées sont favorables au travail des femmes. Oui… mais : seulement 62% s’il s’agit de travailler tard, 61% après le mariage, 54% sans nécessité financière, 21% lorsqu’elles ont un enfant de moins de 3 ans. Alors qu’y feront les solutions de garde ? Mais un autre résultat est encore plus frappant. Le chiffre initial de 81% (favorables au travail des femmes) reflète une évolution des normes sociales, car individuellement les esprits sont ouverts. Mais, ce qui évolue moins rapidement, c’est la perception de l’évolution de la société : seulement 56% pensent que la communauté partage leur opinion. C’est donc la peur du jugement de la communauté qui freine le plus le travail féminin. Ainsi, des campagnes d’information ciblées et, en parallèle, des interventions dans le système scolaire pour faire évoluer les normes de genre pourraient se révéler essentielles au défi de croissance et d’emploi marocain.

Au Maroc, quelque chose bouge. C’est indéniable lorsqu’on regarde les tendances économiques récentes. Malgré un attachement à la stabilité, qui, longtemps, a semblé s’opposer au dynamisme de l’économie, le pays s’est lancé dans un programme de réformes qui semble commencer à porter ses fruits. Le pays attire les investissements, se tourne vers l’export. Il y a de quoi être optimiste sur les perspectives de croissance, d’autant que les autorités convainquent dans leur gestion des chocs. Pourtant, un indicateur suit une route à contre-courant : le chômage. À 13,3% en 2024, il atteint des niveaux record et sa trajectoire inquiète. Dans son dernier rapport de suivi de l’économie marocaine, la Banque mondiale souligne que l’évolution de la population active surpasse largement le rythme de création d’emplois. Et si les chocs, récurrents et violents, des dernières années exercent des pressions supplémentaires, ils ne sont que des accélérateurs d’un problème structurel de fond. Or, si le Maroc a entrepris des réformes, il reste une réponse efficace pour accélérer, à plus court terme, la croissance et réduire le chômage : s’attaquer aux contraintes structurelles au travail des femmes. Celles-ci ont un taux de participation parmi les plus faibles au monde et le niveau de chômage des femmes dépasse largement celui des hommes. En cause, notamment, les normes sociales de genre. Et c’est ainsi que les causes féministes sont rejointes, de plus en plus, par la nécessité économique. Le Maroc, s’il regarde ailleurs, pourrait trouver un exemple des plus frappants : en Arabie saoudite, société bien plus conservatrice, ce sont les quotas en faveur des femmes qui ont le plus contribué à la réduction du chômage ces dernières années.

1 Voir : « Maroc : la croissance, au cœur des enjeux de réformes », septembre 2024

2 « Rapport de suivi de la situation économique. Comment prioriser les réformes pour améliorer le climat des affaires. » Banque mondiale, Hiver 2025

3 « Le Nouveau Modèle de Développement. Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous ». Rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ; avril 2021