Les économies européennes en phase d’attente et de transition

Le trimestre écoulé n’a fait que renforcer l’incertitude sur les trajectoires de croissance des principales économies faisant face à un choc global de confiance et à une réorganisation des compétitivités relatives. L’exceptionnalisme américain d’une croissance longtemps supérieure au rythme potentiel, y compris sous l’effet d’une politique monétaire restrictive, est remis en question par la nouvelle politique commerciale qui opère comme un choc négatif conduisant à un ralentissement de la croissance. Bien que l’économie européenne en soit négativement affectée, la nature asymétrique du choc, la rend moins vulnérable. Par ailleurs, la volonté d’une plus forte autonomie stratégique des économies européennes prend forme dans des mesures concrètes de dépense accrue en infrastructures et défense, qui, en compensant l’impact négatif du choc commercial, inscrivent la zone euro sur une trajectoire de croissance ascendante, défiant l’inexorabilité d’un déclin de la croissance potentielle. De quoi avancer l’hypothèse d’un exceptionnalisme européen.

Un choc d’offre pour les États-Unis, un choc de demande pour l’Europe

Dans nos scénarios passés nous avions souligné les divergences de croissance entre l'économie américaine et les économies d'Europe occidentale. Les États-Unis avaient dépassé leur rythme potentiel d'avant la pandémie, tandis que le PIB de la zone euro, après une forte reprise post-pandémique, était retombé sur un rythme de croissance modeste et un écart de production négatif.

La politique de l’administration Trump dessine une ligne de fracture par rapport à la narration passée d’un exceptionnalisme de la croissance américaine et d’une Europe à la traîne, particulièrement affectée par le choc négatif de la hausse des prix de l’énergie. La politique commerciale de Trump agit comme un choc d'offre sur l'économie américaine, avec une hausse des prix des intrants qui entraîne un risque de ralentissement de la croissance et de hausse de l'inflation. Avec une inflation désormais supérieure à l'objectif depuis cinq ans et un risque accru de désancrage des anticipations d'inflation, la Fed agit avec une grande prudence. La politique de Trump constitue en revanche un choc de demande pour l’Europe, en particulier pour la zone euro, imprimant une baisse sur la croissance et l’inflation. Ce choc est néanmoins asymétrique, à la fois dans sa nature et dans son ampleur. Malgré l’impact négatif sur la compétitivité des entreprises européennes sur le marché américain, il affecte moins l’économie européenne que l’économie américaine. L’impact négatif sur l’inflation européenne offre à la BCE une plus grande marge de manœuvre pour baisser ses taux. Le découplage entre les orientations monétaires de la Fed et de la BCE est donc voué à demeurer, même s’il existe des risques de hausse de l'inflation liés aux mesures de rétorsion et de relance budgétaire dans la zone euro. Au Royaume-Uni, la banque centrale (BoE) fait face à une inflation plus élevée qui incite à la prudence, mais les tensions inflationnistes domestiques devraient diminuer et nous anticipons néanmoins trois baisses des taux entre le deuxième semestre 2025 et le premier trimestre 2026.

Un potentiel de croissance révisé à la hausse et un cycle soutenu en fin de décennie

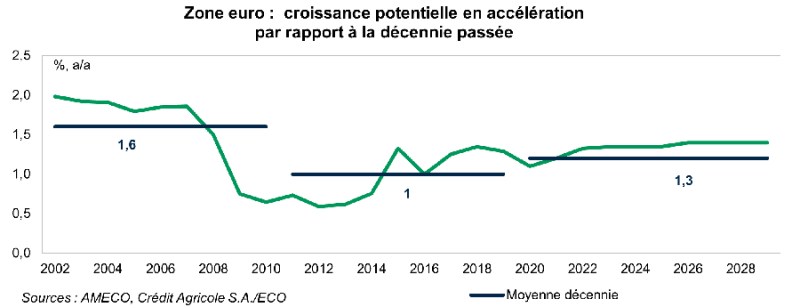

Notre scénario à l’horizon 2026 s’inscrit dans un contexte qui, malgré les chocs multiples, nous a conduit à réviser à la hausse le potentiel de croissance de la zone euro sur la base de facteurs domestiques. La croissance potentielle de la décennie 2020 est révisée à la hausse par rapport aux projections officielles datant du début de la décennie. Elle est inscrite en accélération en moyenne par rapport à la décennie précédente et rompt ainsi avec la tendance au déclin des années 2010.

Malgré l’aggravation de la dynamique démographique, la hausse du taux d’emploi et du taux d’activité permettrait de maintenir une contribution positive de l’emploi à la croissance. Les réformes du marché de l’emploi, des retraites et de modifications structurelles dans les comportements d’activité et de rétention du travail expliquent cette plus forte participation au marché du travail. Elle semble compatible avec une baisse du taux de chômage d’équilibre, ce qui permettrait aux économies de la zone euro de soutenir des taux de chômage plus bas, sans enclencher de dynamique soutenue des salaires et des tensions inflationnistes. Malgré la persistante frilosité de l’investissement privé, la contribution du capital à la croissance potentielle se maintiendrait avec une plus forte croissance de l’investissement public alimentée par le Plan de relance européen, le nouveau paradigme de dépense allemand et les dépenses en défense. Les réformes structurelles engagées dans le cadre du Plan de relance européen et l’accroissement du stock de capital auraient un impact positif sur la productivité en fin de décennie.

Autour de cette croissance tendanciellement plus élevée se dessine aussi un cycle, soutenu en fin de décennie par la forte impulsion budgétaire fournie par la dépense publique. Le retard dans la mise en œuvre du Plan de relance européen (NGEU) concentre un montant considérable de dépenses au cours des deux prochaines années, avec un impact positif sur la croissance qui opère d’abord par le canal du multiplicateur budgétaire, ensuite par celui de l’approfondissement du stock de capital et en dernier par le canal de la productivité, résultat d’une productivité du capital plus élevée et des réformes structurelles, éléments fondamentaux du plan.

Une telle accélération de la croissance garantirait également le maintien de l'endettement sur des trajectoires soutenables malgré la hausse des dépenses, dans un contexte où, à l'exception de la France, les indicateurs budgétaires se sont améliorés dans la zone euro et les efforts d'ajustement s’annoncent moins exigeants qu’au cours des dernières années.

Les principales économies européennes peuvent compter sur une dynamique plus soutenue de la demande intérieure avec l’investissement en moteur

Pour les grandes économies de la zone euro, nous anticipons une dynamique commune d’accélération de la demande intérieure. Elle rompt avec deux ans de repli en Allemagne, est soutenue en Italie et en Espagne et plus modeste en 2025 en France. Elle est portée par le renforcement de la croissance de la consommation privée dans tous les pays, sauf en Espagne, où néanmoins les dépenses des ménages demeurent très dynamiques. Le redressement de l’investissement y participe également, à un rythme très soutenu en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne. Le redémarrage est plus tardif en France.

En France, l’activité a progressé faiblement au premier trimestre 2025. Elle devrait de nouveau augmenter péniblement au deuxième trimestre, avant d’accélérer légèrement au second semestre. Le véritable rebond interviendra en 2026, sous l’effet du redémarrage de l’investissement et des premières retombées des mesures publiques allemandes. Les risques restent principalement orientés à la baisse sur l’activité à court terme.

En Italie, rattrapage incomplet et baisse récente du pouvoir d’achat, malgré la vigueur de l’emploi, limitent le potentiel de redressement de la consommation des ménages. Les surprises positives sur l’investissement se prolongeraient avec l’amélioration des conditions de financement et les subventions à la transition énergétique et numérique. Si la faiblesse récente des commandes industrielles peut peser sur l’investissement productif, la construction affiche sa résilience. Un doute persiste néanmoins sur le potentiel de croissance avec une allocation sectorielle post-pandémie en faveur des secteurs moins productifs.

L’économie allemande retrouve le chemin de la croissance. Bien que plus exposée que ses partenaires aux politiques protectionnistes, l’économie serait stimulée par le plan d'investissement fédéral. Si les effets seront minimes en 2025 en raison de retards de planification, un flux de fonds notable est attendu en 2026, avec des effets d’entraînement positifs pour les voisins européens et l’ensemble de la zone euro.

En Espagne, politique monétaire assouplie, désinflation énergétique, hausse des revenus réels et impulsion budgétaire ciblée soutiennent la demande intérieure. La recomposition du solde commercial, marquée par un affaiblissement du commerce en biens et une robustesse persistante des services marchands, notamment touristiques, impliquera une moindre contribution à la croissance que par le passé. La croissance s’inscrit alors en décélération, une normalisation par rapport aux années de rattrapage post-pandémique.

Au Royaume-Uni aussi, la croissance du PIB devra être portée de plus en plus par la demande intérieure, bien que les fondamentaux relatifs à la consommation des ménages se soient dégradés sur fond de détérioration de la situation sur le marché du travail et de politique budgétaire restrictive. La consommation des ménages et les dépenses publiques devraient être les seules composantes à contribuer positivement.

Pour en savoir plus, consultez la publication « Europe – Scénario 2025-2026 : les économies européennes en phase d’attente et de transition » du 27 juin 2025